Сотрудники Ярославского ЦГМС вместе со всей страной прошли долгий и сложный путь к Победе в Великой Отечественной войне. Многие специалисты были призваны на фронт и стали активными участниками боевых действий. Другие специалисты оставались на своем рабочем посту и выполняли свой профессиональный долг несмотря на трудности и сложности военного времени.

Сотрудники Ярославского ЦГМС вместе со всей страной прошли долгий и сложный путь к Победе в Великой Отечественной войне. Многие специалисты были призваны на фронт и стали активными участниками боевых действий. Другие специалисты оставались на своем рабочем посту и выполняли свой профессиональный долг несмотря на трудности и сложности военного времени.

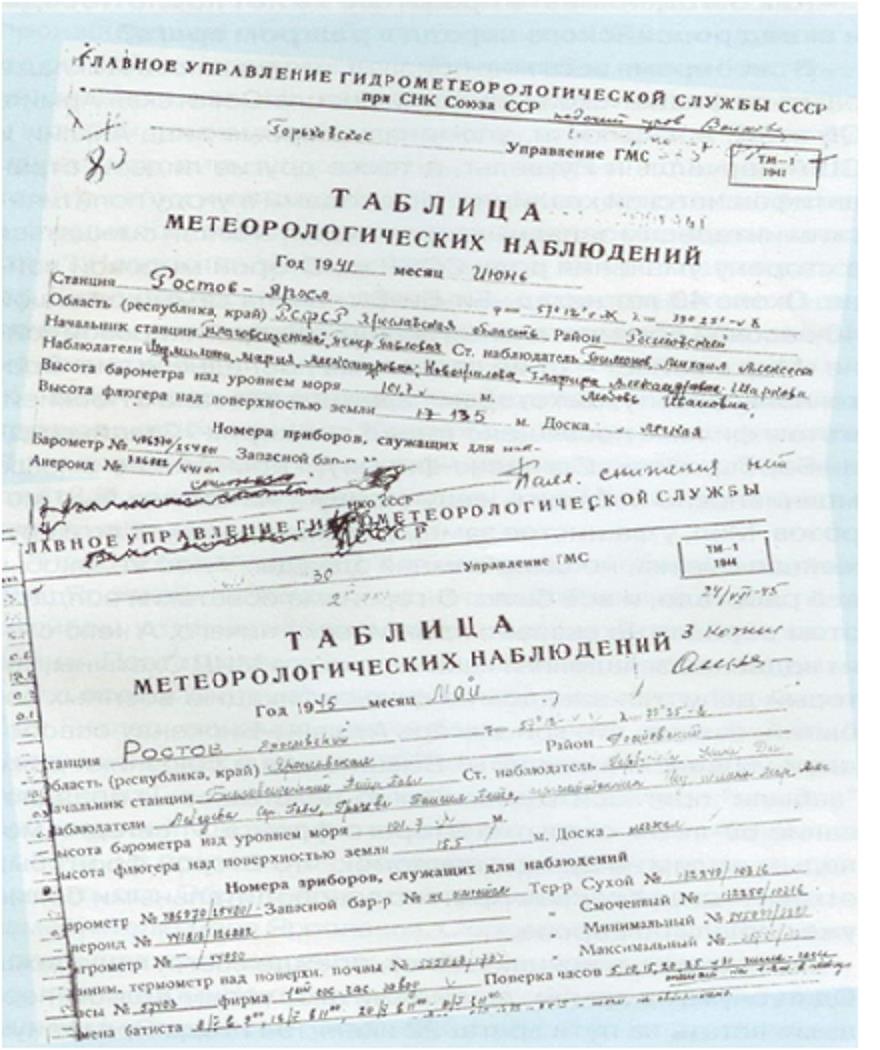

К сожалению, сохранилось немного материалов о военном периоде деятельности ярославских гидрометеорологов. Но гидрометеорологические книжки и таблицы являются неоспоримыми свидетельствами жизнедеятельности гидрометеорологической службы, и того, что наблюдения за погодой и климатом не прекращались даже в самые сложные периоды.

Гидрометеорологами Ярославской области обслуживались районы передвижения Красной Армии, районы строительства укрепительных рубежей, местная противовоздушная оборона и все народно-хозяйственные организации. Ни одна крупная военная операция не обходилась без гидрометобеспечения.

Рыбинская гидрометеорологическая обсерватория (РГМО)

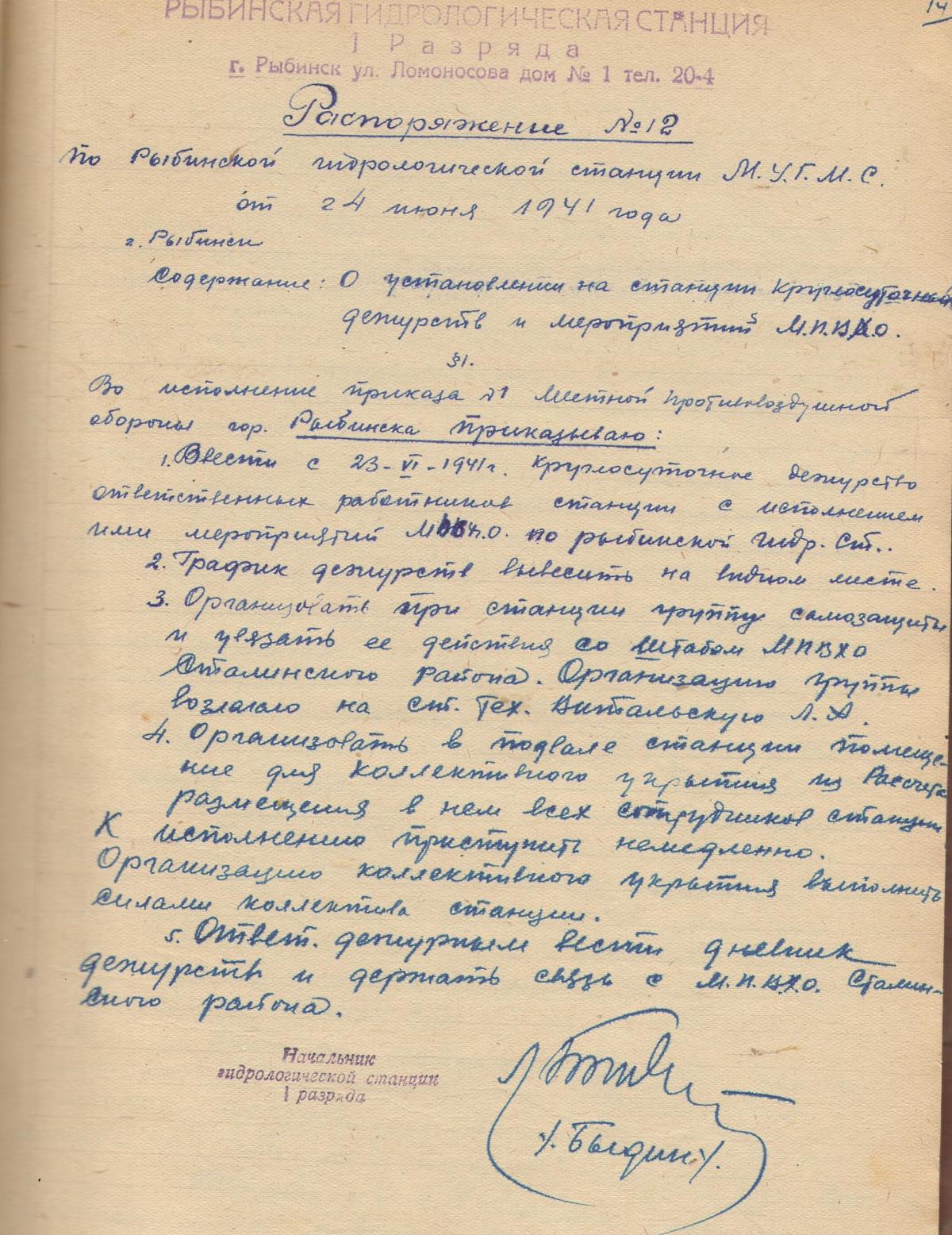

Начало Великой Отечественной войны совпало начало работы гидрометеорологической службы на Рыбинском водохранилище. Сотрудники сталкивались с неимоверными трудностями: разрозненность расположения, нехватка помещений, оборудования, транспорта, специалистов.

Начало Великой Отечественной войны совпало начало работы гидрометеорологической службы на Рыбинском водохранилище. Сотрудники сталкивались с неимоверными трудностями: разрозненность расположения, нехватка помещений, оборудования, транспорта, специалистов.

Одним из главнейших видов оперативного обслуживания в условиях войны было обслуживание флота и военных перевозок, эвакуации населения и промышленности водным путем из Калинина, Москвы, Ленинграда, а также строительства военных укрепительных рубежей, местной противовоздушной обороны и народно-хозяйственных организаций.

Одним из главнейших видов оперативного обслуживания в условиях войны было обслуживание флота и военных перевозок, эвакуации населения и промышленности водным путем из Калинина, Москвы, Ленинграда, а также строительства военных укрепительных рубежей, местной противовоздушной обороны и народно-хозяйственных организаций.

Гидрологическая служба в тоже время была занята изучением вновь созданного водохранилища, в то время самого крупного в мире. Однако гидрологические работы проводились только в нижним бьефе в черте г. Рыбинска с ограниченной программой.

Первым руководителем был назначен Быдин Леонид Никифорович. С 12 мая 1941 года приступил к работе инженер Бюро погоды Перегудов Алексей Тимофеевич. 28 мая принята радистом Бюро портовых оповещений Кухта Зинаида Григорьевна. В июле 1941 года приступил к работе Ибадов М.И. – начальник синоптического отделения службы портовых оповещений, в 1942 году он ушел на фронт. С 1 июня 1942 года приступил к работе инженер-химик Ильинский А.Л.

Первым руководителем был назначен Быдин Леонид Никифорович. С 12 мая 1941 года приступил к работе инженер Бюро погоды Перегудов Алексей Тимофеевич. 28 мая принята радистом Бюро портовых оповещений Кухта Зинаида Григорьевна. В июле 1941 года приступил к работе Ибадов М.И. – начальник синоптического отделения службы портовых оповещений, в 1942 году он ушел на фронт. С 1 июня 1942 года приступил к работе инженер-химик Ильинский А.Л.

25 октября 1942 года была организована оперативная служба гидрологических прогнозов. Также в октябре была организована гидрохимическая лаборатория, которую возглавил Ильинский.

В декабре 1942 года начали работу инженеры-гидрологи Панова А.В. и Иванова М.В. Панова А.В. возглавила службу гидрологических прогнозов.

В декабре 1942 года начали работу инженеры-гидрологи Панова А.В. и Иванова М.В. Панова А.В. возглавила службу гидрологических прогнозов.

В течение 1942 года была организована сеть водомерных постов, проводились наблюдения за ледово-термическим режимом Переборского залива и нижнего бьефа Рыбинского водохранилища.

Для обучения персонала были организованы курсы техников, на которых обучились, а затем приступили к работе Орехова А.В., Васильев И., Васильева Е., Бобова А.Ф., Семенова Н.Ф. и др.

План работы на 1943 год был пересмотрен, получены новые штаты. В июне 1943 года были организованы первые анемометрические съемки на водохранилище.

С 5 апреля 1944 года приступила к работе инженер Зубрина И.И. – первый специалист по гидропронозам, ее заслугам принадлежит разработка методик гидрологических прогнозов впервые на искусственно созданном большом водохранилище.

С 5 апреля 1944 года приступила к работе инженер Зубрина И.И. – первый специалист по гидропронозам, ее заслугам принадлежит разработка методик гидрологических прогнозов впервые на искусственно созданном большом водохранилище.

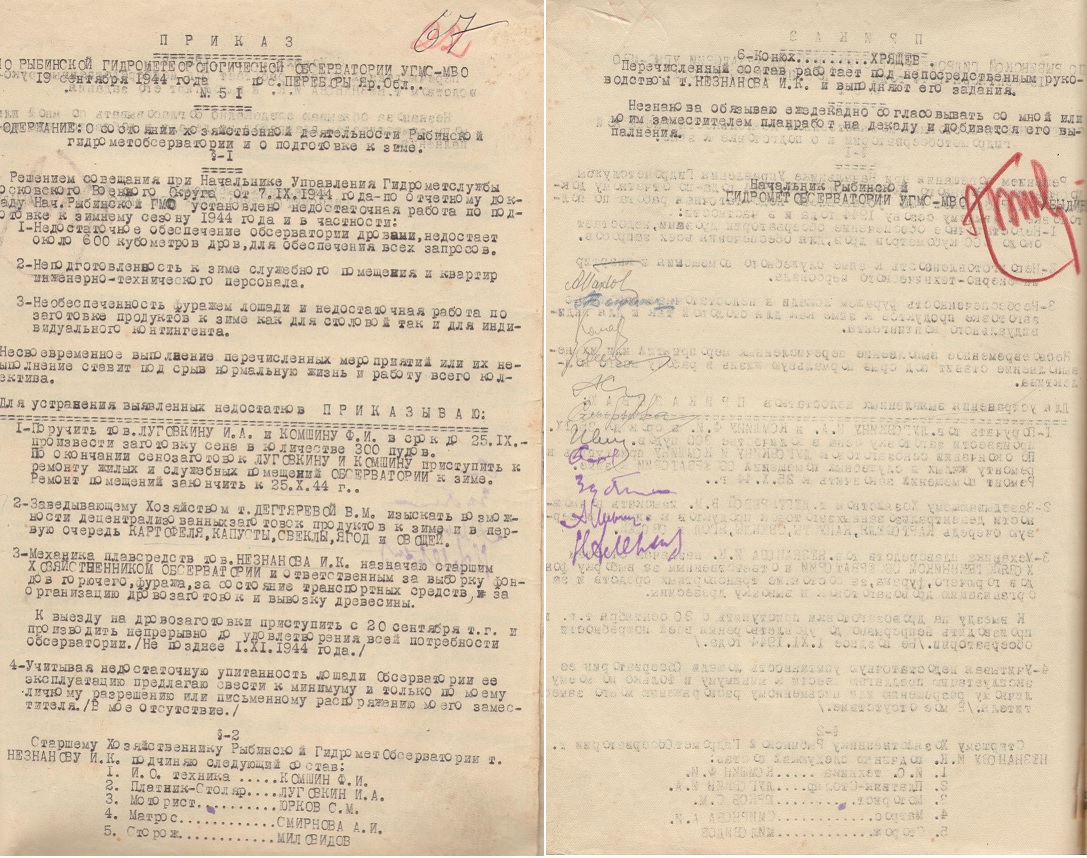

В 1944 году проводилось исследование по уровенному и термическому режимам водохранилища, проходило дальнейшее укомплектование кадрами, получение оборудования, создание лабораторий и мастерских.

В этот период обсерватория располагала мотоботом «Рейсовый» с мотором в 85 л.с., не обеспеченным бензином, двумя мотолодками и лошадью «Дорожка» – инвалидом войны, имела три лимниграфа, один анеморумбометр, вертушки, нивелир, один испаритель, десять опрокидывающихся термометров, два батометра Жуковского.

В этот период обсерватория располагала мотоботом «Рейсовый» с мотором в 85 л.с., не обеспеченным бензином, двумя мотолодками и лошадью «Дорожка» – инвалидом войны, имела три лимниграфа, один анеморумбометр, вертушки, нивелир, один испаритель, десять опрокидывающихся термометров, два батометра Жуковского.

Перед коллективом вставали огромные трудности, не хватало обеспечения, особенно в зимнее время, топливо заготовляли своими силами на лесных делянках и выкалыванием изо льда затонувших барж.

При отсутствии квалифицированных кадров и необходимого обеспечения обсерватория не справлялась с утвержденными планами работы.

Перелом в работе обсерватории произошел с приходом в обсерваторию Браславского А.П., Бюрига Р.Ф., Карлштейна, Комаровой Е.Ф.

Несмотря на все сложности, в марте 1945 года научные работы РГМО были представлены на научном совете при Главном гидрологическом институте. Работы получили хорошую оценку, были определены дальнейшие направления наблюдений и исследований.

К концу войны оперативное обслуживание включало: выпуск суточных прогнозов погоды по району, волнения по отдельным судовым трассам; штормовые предупреждения об ОЯ по Рыбинскому и Угличскому водохранилищам; консультация капитанов с выдачей сводок погоды и волнения на пути следования; штормовые предупреждения для ГЭС в связи с постройкой части сооружений; предупреждения об опасных уровнях в нижнем бьефе; консультации по особым условиям гидрометрежима на водных объектах; составление ежедневного информационного бюллетеня; долгосрочные прогнозы (погоды, замерзания и вскрытия, толщины льда, сезонного и месячного стока, весеннего максимального, месячного максимального и минимального уровней воды).

К концу войны оперативное обслуживание включало: выпуск суточных прогнозов погоды по району, волнения по отдельным судовым трассам; штормовые предупреждения об ОЯ по Рыбинскому и Угличскому водохранилищам; консультация капитанов с выдачей сводок погоды и волнения на пути следования; штормовые предупреждения для ГЭС в связи с постройкой части сооружений; предупреждения об опасных уровнях в нижнем бьефе; консультации по особым условиям гидрометрежима на водных объектах; составление ежедневного информационного бюллетеня; долгосрочные прогнозы (погоды, замерзания и вскрытия, толщины льда, сезонного и месячного стока, весеннего максимального, месячного максимального и минимального уровней воды).

13 марта директор РГМО Быдин был отозван и направлен в заграничную командировку, во время его отсутствия РГМО возглавлял работник отдела озер ГГИ инженер-капитан В.П. Матвеев. День Победы Леонид Никифорович уже в чине подполковника встретил со своим родным коллективом во время краткосрочного пребывания в Москве.

В боевых действиях в разные периоды войны принимали участие сотрудники РГМО: Бобова Антонина Федоровна – техник-наноситель (награждена Орденом Отечественной войны II степени), Волкова Зинаида Ивановна – техник-гидролог, Ибадов М.И. – сотрудник службы портовых оповещений, начальник синоптического отделения, Новикова Мария Федоровна – техник-наноситель.

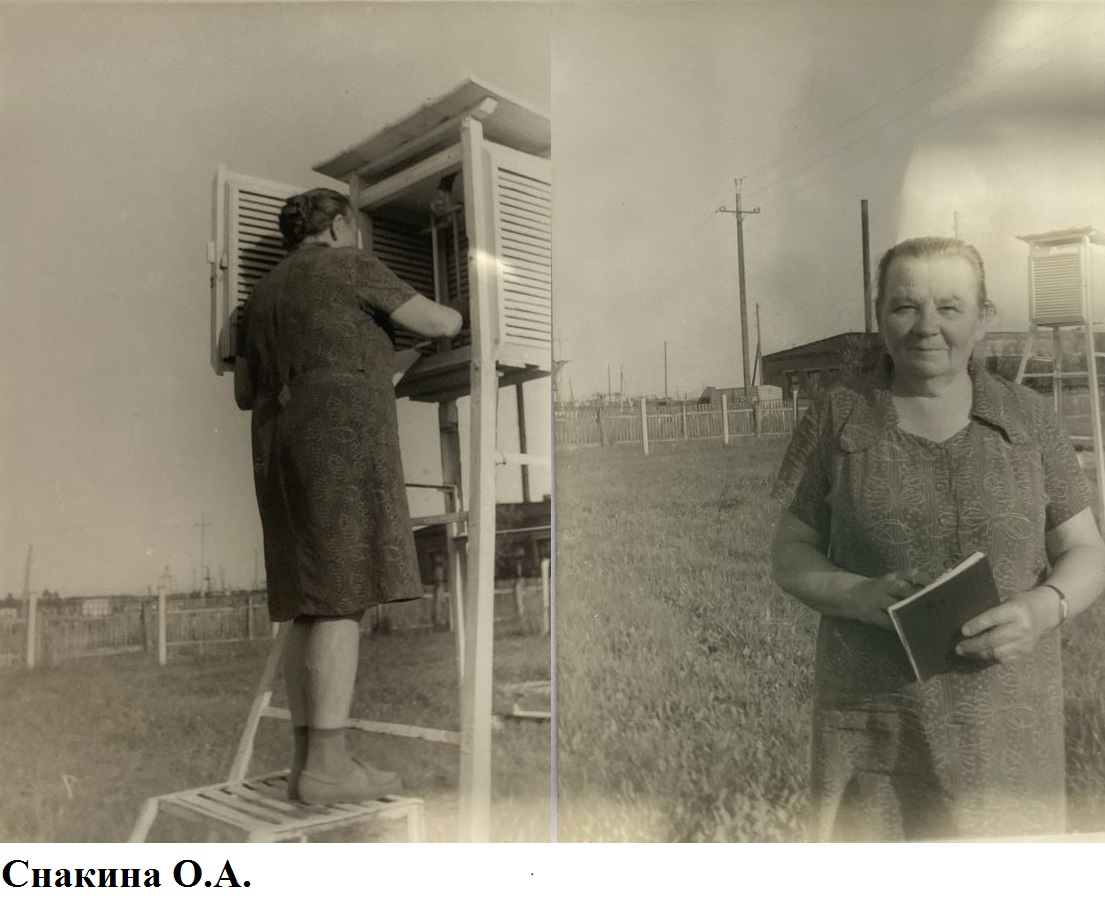

Метеорологическая станция Данилов

В военные годы все метеорологические наблюдения проводились в штатном режиме, обеспечивая армию необходимой информацией. Люди приходили и уходили на фронт.

В военные годы все метеорологические наблюдения проводились в штатном режиме, обеспечивая армию необходимой информацией. Люди приходили и уходили на фронт.

В годы войны станцией руководила Снакина Ольга Алексеевна (труженик тыла).

В годы войны станцией руководила Снакина Ольга Алексеевна (труженик тыла).

В послевоенные годы на станцию пришли работать участники ВОВ: Журавлева Алина Федоровна – агрометтехник и Фролова Ольга Арсеньевна – наблюдатель метеоролог. В 70е годы Журавлева А.Ф. возглавляла метеостанцию.

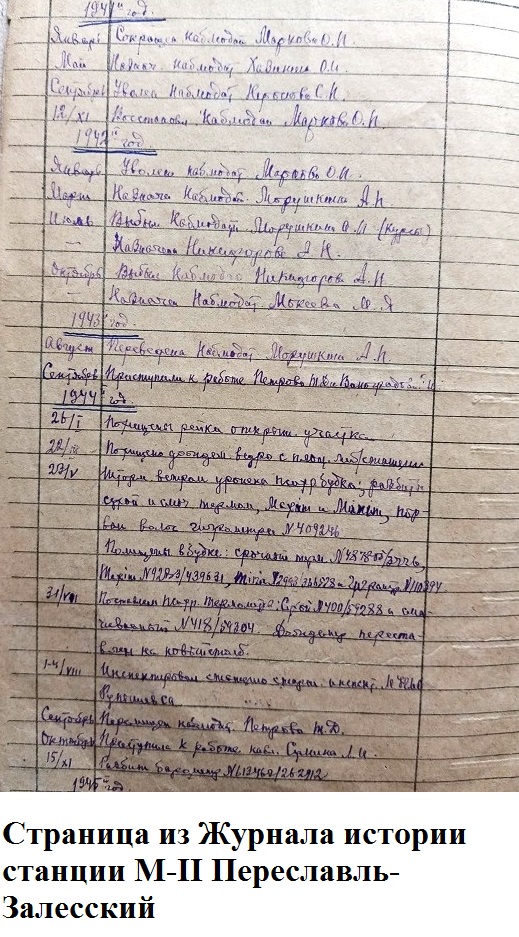

Метеорологическая станция Переславль-Залесский

В военное время наблюдателями работали: Шмелева О.И., Маркова С.П., Маркова О.Н., Хавинин О.Н., Морушкина А.Н., Никифоров А.Н., Макеева М.Я., Петрова Т.Д., Виноградова Р.И., Сумина Л.И.

В военное время наблюдателями работали: Шмелева О.И., Маркова С.П., Маркова О.Н., Хавинин О.Н., Морушкина А.Н., Никифоров А.Н., Макеева М.Я., Петрова Т.Д., Виноградова Р.И., Сумина Л.И.

Все метеорологические наблюдения проводились в штатном режиме, обеспечивая армию необходимой информацией. Сотрудники уходили и приходили, направлялись на курсы повышения квалификации.

Работа осложнялась недостатком необходимого оборудования, воровством, сложными погодными условиями. В журнале истории метеостанции имеются следующие записи:

26.01.1944 «Похищена рейка с открытого участка»

22.04.1944 «Похищено дождемерное ведро»

27.05.1944 «Шторм. Ветром уронена психрометрическая будка, разбиты сухой и смоч. термом., makxim и minim, порван волос гигрометра».

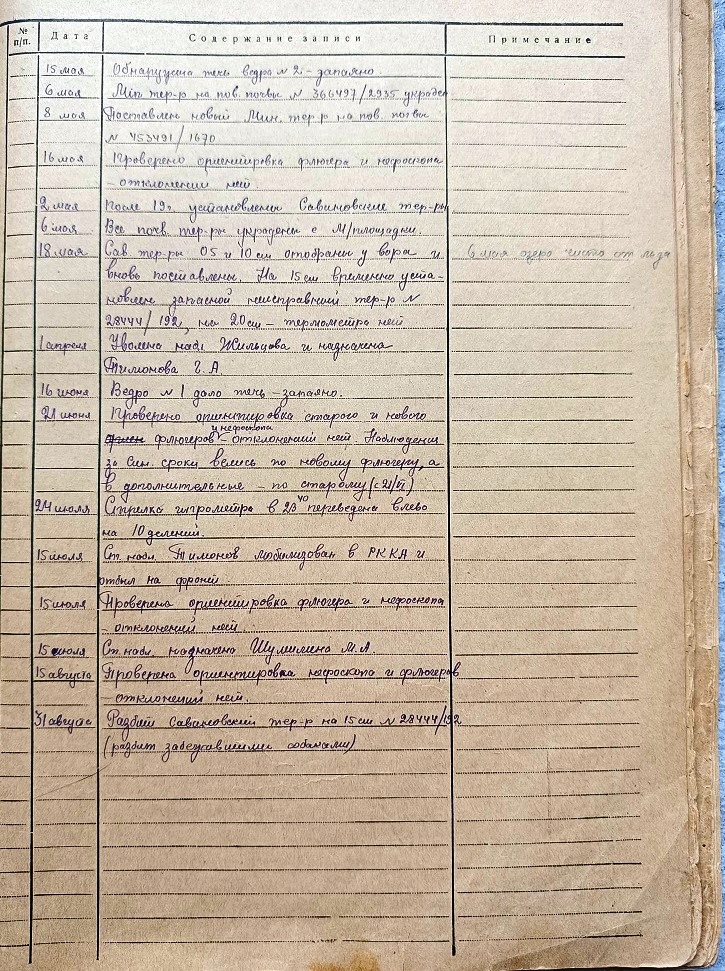

Метеорологическая станции Ростов

В 1941 году на метеостанции работали начальник станции – Благовещенский Петр Павлович (преподаватель сельхозтехникума);

В 1941 году на метеостанции работали начальник станции – Благовещенский Петр Павлович (преподаватель сельхозтехникума);

старший наблюдатель – Тимонов М.А.; наблюдатели: Шумилина М.А., Новожилова Г.А., Шаркова Л.И.

22 июня 1941 г. начальник станции Благовещенский П.П. был мобилизован на фронт. Место службы 621 гаубичный артиллерийский полк, воинское звание – воентехник 1 ранга.

В его отсутствие станцию сначала возглавила Шумилина М.А., а с 20 августа начальником был назначен Тимонов Михайл Алексеевич.

10 февраля 1942 года после ранения вернулся с фронта и вновь возглавил работу метеостанции П.П. Благовещенский

15 июля 1942 года был мобилизован и отбыл на фронт старший наблюдатель Тимонов Михайл Алексеевич. Место службы 35 гвардейская стрелковая дивизия, воинское звание – гвардии красноармеец. В марте 1943 года Тимонов попал в плен (был освобожден).

15 июля 1942 года был мобилизован и отбыл на фронт старший наблюдатель Тимонов Михайл Алексеевич. Место службы 35 гвардейская стрелковая дивизия, воинское звание – гвардии красноармеец. В марте 1943 года Тимонов попал в плен (был освобожден).

В военные годы все станция работала в штатном режиме. Метеорологические наблюдения проводились в полном объеме, обеспечивая армию необходимой информацией.

В сентябре 1941 года был установлен новый флюгер. Проводились параллельные наблюдения. Продолжались наблюдения за температурой почвы по Савиновским термометрам. Велись наблюдения по нефоскопу. Одновременно велись наблюдения за ледовой обстановкой на озере Неро, отмечались даны ледостава и очищения ото льда. В октябре 1943 года начались агрометеорологические наблюдения, введена должность агрометтехника. Сотрудники уходили и приходили, направлялись на курсы повышения квалификации.

Работа осложнялась недостатком необходимого оборудования, воровством. В журнале истории метеостанции имеются следующие записи:

15.01.1942 «Ведро № 2 дало течь – запаяно»

15.01.1942 «Ведро № 2 дало течь – запаяно»

15.05.1942 «Обнаружена течь ведра № 2 – запаяно»

06.05.1942 «Все почвенные термометры украдены с м/площадки»

16.06.1942 «Ведро № 1 дало течь – запаяно»

18.05.1942 «Савиновские термометры 05 и 10 см отобраны у вора и вновь поставлены»

26.06.1943 «Между 17ю и 18ю ч разбит выстрелом из огнестрельного оружия по психрометрической будке подростками мин. термометр».

На 01.01.1945 г. в штат метеостанции входили: начальник станции – Благовещенский Петр Павлович; старший наблюдатель – Горбунова Нина Дмитриевна, агрометтехник – Шумилина Мария Александровна; наблюдатели: Лебедева Серафима Павловна, Шабалина Лилия Павловна, Грачева Таисия Пертовна. В этом составе коллектив метеостанции встретил День Победы.

С 1957 г. по 1976 г. начальником метеостанции Ростов был Кувыркин Николай Михайлович – участник ВОВ. Николай Михайлович служил в 57 гвардейском артиллерийском полку 26 гвардейской стрелковой дивизии, закончил войну в звании гвардии старшина. Награжден Орденом Отечественной войны II степени, Орденом Славы III степени, Орденом Красной Звезды. В период с 21.11.1961 г. по 17.06.1963 г. Кувыркин был участником антарктической экспедиции, работая в отряде аэрологов и метеорологов на станции Мирный.

С 1957 г. по 1976 г. начальником метеостанции Ростов был Кувыркин Николай Михайлович – участник ВОВ. Николай Михайлович служил в 57 гвардейском артиллерийском полку 26 гвардейской стрелковой дивизии, закончил войну в звании гвардии старшина. Награжден Орденом Отечественной войны II степени, Орденом Славы III степени, Орденом Красной Звезды. В период с 21.11.1961 г. по 17.06.1963 г. Кувыркин был участником антарктической экспедиции, работая в отряде аэрологов и метеорологов на станции Мирный.

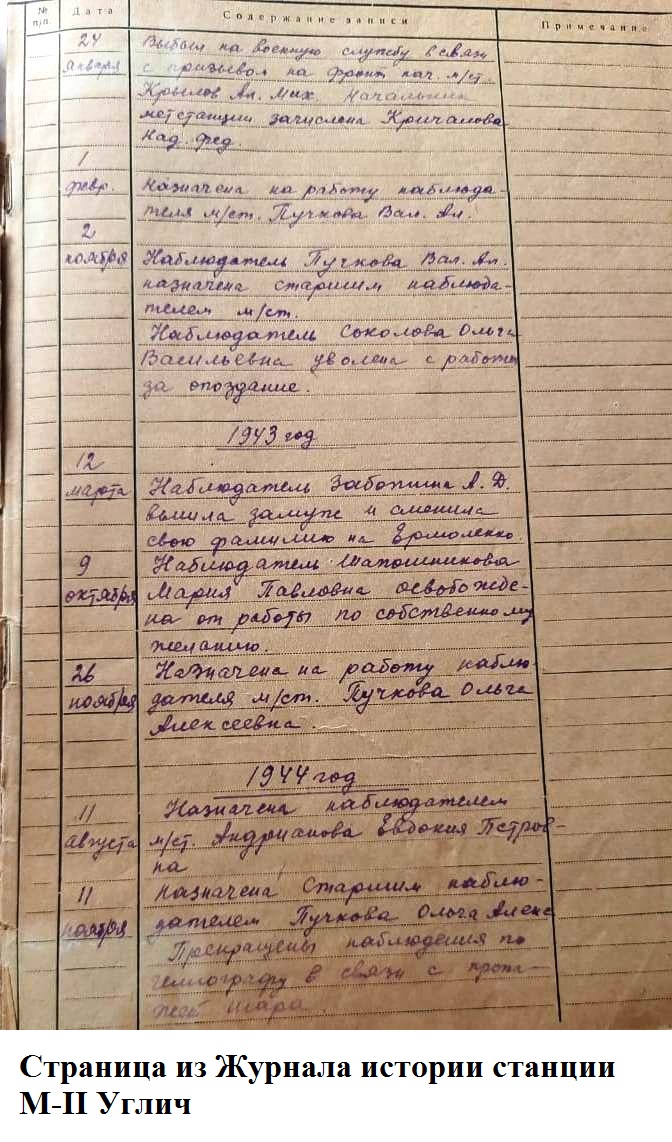

Метеорологическая станции Углич

На начало войны на станции работали: начальник Крылов Алексей Михайлович, наблюдатели: Кричалова, Шапошникова М.П., Соколова (Лаврова) К.К., Соколова Ольга Васильевна.

На начало войны на станции работали: начальник Крылов Алексей Михайлович, наблюдатели: Кричалова, Шапошникова М.П., Соколова (Лаврова) К.К., Соколова Ольга Васильевна.

Во время войны с 1 июля 1941 года по 1 августа 1945 года наблюдения на станции проводились ежечасно и круглосуточно. Все метеорологические наблюдения проводились в штатном режиме, обеспечивая армию необходимой информацией.

Во время войны с 1 июля 1941 года по 1 августа 1945 года наблюдения на станции проводились ежечасно и круглосуточно. Все метеорологические наблюдения проводились в штатном режиме, обеспечивая армию необходимой информацией.

24 января 1942 года начальник станции Крылов А.М. был призван на фронт. Воевал Алексей Михайлович на 1м Белорусском фронте, имел звание техник-лейтенант. Был награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне».

На период его отсутствия начальником метеостанции была назначена Кричалова Надежда Фёдоровна.

1 мая 1947 года, после возвращения с фронта, Крылов Алексей Михайлович восстановлен в должности начальника.

Как и на других станциях работа тоже осложнялась недостатком необходимого оборудования, воровством. В журнале истории метеостанции имеются следующие записи:

11.11.1944 «Прекращены наблюдения по гелиографу в связи с пропажей шара»

Декабрь 1944 «Упал столб флюгера».

Вклад гирометслужбы в Победу в Великой Отечественной войне сложно переоценить. Память о сотрудниках, сражавшихся на фронте или выполнявших свой долг на рабочем месте, навсегда вписана в историю гидрометслужбы и историю нашей страны.